|

2024年普通高等学校招生全国统一考试预测卷:语文时间:2024-05-15 (考试时间:150分钟;试卷满分:150分) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、现代文阅读(35 分) (一)现代文阅读I(本题共5小题,18 分) 阅读下面的文字,完成 1~5 题。 材料一: 地域文化从来都是构成文学特色的重要因素,特别是在古代文学中,地域文化的色彩更是分明,它甚至成为人们归纳文学流派的主要砝码。中国现当代文学的一些流派也是由地域性决定的,如京派、海派、东北作家群、山药蛋派等。然而自20世纪90 年代以来,随着中国的现代化进程日益加速,当代文学的地域文化色彩越来越淡化,这应该是一个明显的趋势。地域文化带给文学的是一种异质化的东西,因为它必须建立在地域之间的阻隔上,有了阻隔才有了地域的分界,才有了不同地域之间的差别。当代文学的地域文化色彩之所以越来越淡化,是因为在全球化背景下的现代化,正在打破地域之间的阻隔,并逐渐缩小地域之间的差别。如果我们不是在世界文学的范围内来探讨地域文化的话,那么,显而易见,地域文化的丰富性主要体现在乡土文学之中--即使是乡土文学,那些反映当下现实生活的乡土文学,其地域色彩也不如过去那么层次分明。这是否意味着,再像过去那样以地域文化的特征来讨论文学的个性风格,已经变得缺乏足够的现实说服力了? 在全球化时代,文学的地域性变得更加复杂和多样化。社会形态的地城性正在压过自然形态的地域性,钢筋水泥构筑的地域性正在取代田国山水构筑的地城性。然而,社会形态的地域性同样不可忽视,我们仍能从多方面看到它是如何影响到文学的。比如,作家的文化背景和身份认同是塑造文学地域性的重要因素,其作品中往往折射出特定地域的历史、价值观和传统。又如,作家的特定语言和风格往往与具体的地域有关,近些年在作品中大量使用家乡的方言和口语,几乎成了一种传染病,在作家的写作中蔓延开来。地域性对文学的影响还表现在很多方面,如特定地域的历史、风土人情、社会问题和文化传统会构成作品的主题和意象,以地域性的元素回应全球化的文化交流和跨地域影响的挑战等。当然,我们也不必夸大地域性对文学的影响,在一个交流和迁移非常便利的现代社会,作家文化性格上的地域性往往变得模糊不清,即使作品中出现了鲜明的地域性的场景、语言风格以及文化背景等,也不是直接对应作家本人的地域性的身份认同或作家本人的地域归属。要正确理解文学作品与地域性的关系,必须全面、客观地分析作品的复杂性,将其置于作家多元化表达的语境下综合考察。 东北被称为新中国的“工业摇篮”为中国的社会主义工业化奠定了坚实的基础。在东北这个由庞大的工人群体组成的社会里,培育出了一种工人文化。工人文化并不是正统的和官方的,它是工人们在自己的日常生活与“活生生的经历”中创造出来的一种属于自己的文化,以隐形的方式存在于工人的日常生活和行为习惯中。东北的地域之变发生在21世纪前后,那时国有企业改革给东北的工业和工人带来极大的震荡,下岗工人也成了当时重要的社会问题。国企改革和大量的下岗工人完全打破了原有的社会秩序,造成工人生活的大动荡,下岗工人可以说是被原有的工业秩序彻底甩出来的群体,他们身上隐藏着的工人文化反而得到了最充分的展现。“新东北文学”最初引起人们关注的恰恰是那些书写下岗工人的作品,这些作品中的下岗工人形象不同于以往工业题材小说中的工人形象,因为这些下岗工人形象饱含着工人文化的做派和气质。工人文化的崛起,便是东北的地域之变所带来的文学之新。 “新东北文学”的讨论最初是由沈阳三位“80 后”作家--班字、双雪涛、郑执的小说而引起的。他们的父辈都是下岗工人,他们与父辈一起经历了国企改革的阵痛,也正是在这种阵痛中,他们对父辈有了更真切的了解,他们更加敬重父辈。在他们书写下岗工人的作品中,虽然下岗后的生活穷困潦倒,但他们仍然将父辈作为英雄来书写,哪怕自己的父辈不是胜利的英雄,而是失败的英雄,他们也为父辈的英雄本色而骄傲。他们的小说给人们带来一种新的话语空间,这个新的话语空间就是倔强的工人文化所营造的。他们的可贵之处就是不把自己当成叛逆的一代,他们尊敬父辈,愿意在父辈还没有讲完的地方继续往下讲。同时这也说明,非主流的工人文化也正好契合了他们的叛逆精神。 有评论家在谈到“新东北文学”时,惋惜地表示东北的作家在感受东北的地域之变上太滞后了,东北的国企改革和下岗工人现象发生在 20世纪末,而这种社会的巨大变化却是等到一二十年后才由下岗工人的“子一代”书写出来。这种看法并不准确,事实上,东北的文学植根于东北大地,对于地域之变是有着“春江水暖鸭先知”的敏感的。

(摘编自贺绍俊《地域之变,文学之新》)

材料二: 在这一批以“80 后”作家为主的“新东北作家群"嶄露头角之前,东北籍的作家在当代文坛也屡领风骚,成鲭斐然,如迟于建以《额尔古纳河右岸》获得第七届茅盾文学奖,齐邦媛以《巨流河》享誉海内外丈坛、但作家之为“群”在于他们分享着近似的主题与风格。如果说 20 世纪 30 年代东北作家群”以“抗战”为主题,那么当下“新东北作家群”回应的主题则是“下岗”。“新东北作家群”所体现的东北文艺不是地方文艺,而是隐藏在地方性怀旧中的骨遍的工人阶级的乡愁。这也合乎逻辑地解释了这一次“新东北作家群”的主体是辽宁作家群,或者更具体地说是沈阳作家群。如果没有 20世纪90年代发生在东北老工业基地的“下岗”,就不会有今天的“断东北作家群”。我们经常望文生义地理解地方文学,过于简单地将文学地方化。但在文学的意义上,“东北不是“地方”概念,“上海”或“陕西”等省市也不是地方概念。正如农业文明的现代困境成就了一批陕西作家,工业文明的现代困境也成就了这批辽宁作家。 (摘编自黄平《“新东北作家群”论纲》) 1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分) A.中国现当代文学的流派是由地城性决定的,如京派、海派、东北作家群、赵树理派等。 B.在个球化背景下,当代文学的地城文化色彩越来越淡化,这导致地城之问的差别还步缩小。 C.即使作品具有鲜明的语言风格,也不能以此轻易判定作家本人的地城归属或身份认同。 D.东北作家的创作感知具有滞后性,反映“下岗"这一社会变化的作品是下岗工人的“子一代书写出来的。 2.根材料内容,下列说法不正确的一项是(3分) A.作家的文化背景和身份认同是塑造文学地城性的重要因素,他们的作品中往往包含着特定地域的传统元素。 B.“新东北文学"植根于拥有庞大的工人群体的东北大地,书写了与众不同的下岗工人形象,从而创造了一种工人文化。 C“新东北作家群”主要以“80后”辽宁作家为主,如班字,双雪等,他们以“下岗"为主题进行创作,在当代文坛成绩些然。 D.发生在世纪交替期的东北地城之变,完全打破了原有的社会秩序,却成就了今天的"新东北作家群” 3.下列选项,最不适合作为论据来支撑材料一第二段观点的一项是(3分) A.迟子建的长篇小说《额尔古纳河右岸》以充满温情的抒情方式,诗意地讲述了东北少数民族鄂温现人的百年演变史。 B.金宇澄的长篇小说《繁花》以满纸沪语描写了两个特殊历史时期上海人的生活状况,极具“沪式风味”。 C.葛亮的长篇小说《燕食记》通过描写粤港两地一系列有关美食的日常情景,生动诠释了独特且迷人的岭南饮食文化。 D.乔叶的长篇小说《宝水》以中原大地上的宝水村落为背景,构建了新的乡村空间美学,融合了女性视角与返乡视角,体现出鲜明的主观在场性。

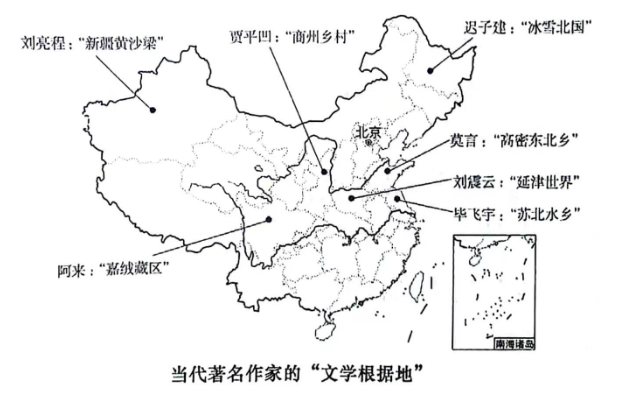

4.根据材料内容,下列选项对下面这幅图的解读恰当的一项是(3分)

A. 尽管“文学根据地”众多,但当代文学的地域文化色彩越来越淡化仍是一个明显的趋势。 B. 乡土文学方兴未艾,当代文学的地域性随着乡土文学的发展而变得复杂与多元。 C. 从图中列举的“文学根据地”可以看出,在全球化时代,地域性对文学创作的影响依旧存在。 D. “文学根据地”的划分限制了作家的写作主题与风格,从而影响了作家的地域性的身份认同。 5.请结合材料,分析“新东北作家群”的创作特点。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,17 分) 阅读下面的文字,完成6~9题。 穿城而过 杨 枥 从郑州回洛阳的火车上,我遇到一个安阳男人。58 岁的他,要坐22 个小时的硬卧,到成都去。他说,托一个沾亲带故的老乡的福,他觅得了一份在建筑工地上看守搅拌机的差事,一个月五千元,管住不管吃。当他娓娓道来时,他脸上满溢着知足、欣慰和庆幸,几个词汇拉近了他与幸福的距离,让我也跟着愉悦起来。 通过他的描述,我仿佛看到几千里之外,一间十几平方米的铁皮房,一个简易灶台,一张床,一个木箱,在异乡构建起一个人的容身之地。他一个月的生活费,四五百就能打发。年复一年地背井离乡,他供给着一家老小的花销。老婆在家,守着几亩地和年迈的老人,十天半个月才和他通上一个电话。这些他们都习惯了,并没有因为两地分居而影响生活的前行。 旅途中,我们还谈到了洛阳和安阳的渊源,谈到了韩琦,谈到了甲骨文和周文王,可无论说到什么,他的神色里都不带一点现实生活的磨砺之苦。通过谈吐,能够看出他是个有学问的人,这一点让我不由得钦佩。他从安阳到成都,穿过了很多座城,失落、孤独、劳累都是难免的,可始终没有挫败他对美好生活的积极进取之心,除了年底那笔工钱,这大概也是他最大的收获吧。 这样的人还有很多,我每天都能遇到。 我家往东数米就是同乐桥,是涧河穿城而过的第一座桥。每天清晨,阳光透过云层,总能超越高楼,洒在河面上——如我,每天骑车上班路过,我要穿过两条河、两座桥,才能到达单位。在两座桥头上,总能看见一群男人,他们的穿着打扮最少要倒退十几二十年,热天汗衫白色和红色居多,后背印着某某牌油漆、某某牌水管的字样;冷天是夹克、棉衣,前襟和袖头上,斑斑点点的油漆,或者白色的涂料。商量好似的,他们不管上身穿什么,脚上十有八九是黑底粗纹的黄胶鞋,夏天也不例外——只有卖力气的人才清楚,一双合适的鞋,有多重要。天天爬高上梯,搬搬抬抬,穿个溜光底儿,不亚于谋害自己的性命。 通常,道沿上会搁着个帆布工具包,拉链敞开着,露出几样工具。他们的手掌和骨节,因为劳作而粗糙,布满老茧,异常粗大。而那些工具,反而裹上了岁月的包浆——但凡木质的把啊,柄啊,均泛着莹润的光泽。这些实物证据,说明他们是如假包换的手艺人。也有心思细密的,工具包前靠着张纸箱板,上面写着极其认真却仍歪歪扭扭的大字:水电改造。 早上六七点,只要天气不太恶劣,他们准在同乐桥头聚拢。年轻的有五十开外,年近七旬的也不少见。他们或聚堆闲侃,或蹲着抽烟、打纸牌,或背靠大树,双目无神。也有人端着音量巨大的手机,时不时发出“嘎嘎”的笑声。最初我有个错觉,以为这是一群身份卑徽、不思进取的流浪汉。事实上,这群本该出现在周边农村田间地头的男人,失去了土地,或者是他们抛弃了土地,天天守候在桥头,只为等候用现钱买他们的汗水和力气的人。 刚入冬的一个早上,而丝细密寒冷,河面看起来像一条狭长的渔网。一辆黑色奥迪,卷起一股白雾,还未在桥头站稳,周边闹侃的、抽烟的、发采的、双目无种的,统统来了精神,如被开关操纵一般齐愁,呼啦一下围在轿车两侧。 每天走到这儿,我都会放慢步伐,仔细瞅上几眼。他们灰头土脸,却保持着各自的机警,肢体处于高度机动状态。手里不管是捏着扑克牌还是手机,两只眼睛都滴溜溜转着,巡睃着来来往往的车流人群。反应迟钝的人,要么是新手,要么是老手。一个行当里的新手,他的职业素养,除了自身的机灵劲儿,还需要时间来打磨。唯有经过时间和实践磨砺的老手,才具有气定神闲的风度。 这群人收入应该还可以吧,否则天天守在此地,不是画地为牢吗?不过也难说。按理,我早过了以貌取人的年纪,可每天,不知怎的,目光里总带着零星的悲悯投向他们。一次偶然说起,朋友讪笑我,说人家也许得了好几套房,银行存了几十上百万呢,咱一个小小的工薪人士,还有闲心去悲悯人家?朋友不懂我的悲悯来自何方。 我除了悲悯情怀,还喜欢和不同的人群聊天,出租车司机、卖菜大婶、卖西瓜大爷、商场导购饭店服务员……但凡接触到人,一旦话题打开,,我感觉就像推开了一扇不同的门;或者说,翻开了风格迥异的几页书。不同的际遇,不同的心酸,让我由衷感慨,小人物的世界,酸的更酸,甜的更甜,更深刻,更幽微,更能唤醒我唯恐麻木的感知。可我,始终没有勇气停下来,去和这群人闲聊。有一次,我刚一停留,几个人呼啦一下就围了过来。“大姐,刷墙吗?”“大姐,铺砖吗?”我摆摆手几个人眼里的疑惑和不满让我仓皇而逃。 我骨子里是农民的基因,可还算得体的穿戴,让我从他们的目光里,看见了一个突兀的另类的我。如果我贸然留下,许会获取气恼。一旦得知我不是雇主,另怀目的,他们指不定会说出什么让我尴尬、让同行哄笑的话来。所以,我只有经过,离开,然后想象,随之复苏一些类似的记忆,来填充生活与思想脱节的缝隙。 (有删改) 6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分) A.虽然安阳男人背井离乡,工作辛苦,但从与他的交谈中,“我”能看出他是一个有学问的、精神充实的人。 B.和同乐桥头的农民工一样,“我”也主动或被动地失去了土地,穿行在城市中,成为小人物世界中的一员。 C.文中提到“我”的悲悯,这种悲悯来自对底层劳动者的深刻理解。同时与不同人群交流,“我”更深刻地 理解了人生,这种理解也加深了“我”的悲悯之情。 D“我”对自己身份的认知与农民工对“我"的认知存在差距,为了填补这种差距,也为了缓解身份认同的困 感和无奈,“我”只能通过想象来实现。 7. 下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3 分) A. 黄胶鞋耐穿、防滑,非常适合在工地等复杂环境下工作的人穿,通过描写黄胶鞋,作者成功地刻画了农 民工这一群体的形象特征,突出了他们的职业特点。 B. “呼啦一下”在文中出现两次,不仅真实地描述了农民工找活时的热切情状,还含蓄地表达了“我”的惶 恐不安。 C. 文中一些语句耐人寻味,例如“小人物的世界,酸的更酸……更能唤醒我唯恐麻木的感知”,表达了“我” 对小人物世界的独特理解和感受。 D.作为一篇叙事性散文,文章兼顾写人与记事,从而使得隐含的情感更为真实动人,体现出一定的人文精神。 8.本文开头部分较为详细地描述了一位农民工的生活状况,这样的安排有什么作用?(5分)

9.这篇散文的标题“穿城而过”有什么样的含义?(6分)

二、古代诗文阅读(35 分) (一)文言文阅读(本题共5小题,20 分)阅读下面的文言文,完成 10~14 题。

材料一: 齐简公之在鲁也,阚止有宠焉。及即位,使为政。陈成子惮之,骤顾诸朝。诸御鞅言于公曰:“陈、阚不可并也,君其择焉。"弗听。 夏五月壬中,成子兄弟四乘如公。子我①在幄,出,逆之。遂入,闭门。侍人御之,子行②杀侍人。公与妇人饮酒于檀台,成子迁诸寝。公执戈,将击之。大史子余曰:“非不利也,将除害也。”成子出舍于库,闻公犹怒,将出,曰:“何所无君?"子行抽剑,曰:“需,事之贼也。谁非陈宗?所不杀子者,有如陈宗!”乃止。子我归,属徒攻闱与大门,皆不胜,乃出。陈氏追之,失道于弇中,适韦丘。丰丘人执之以告,杀诸郭关。成子将杀大陆子方,陈逆请而兔之。以公命取车于道,及耏,众知而东之。出雍门,陈豹与之车,弗受,曰:“逆为余请,豹与余车,余有私焉。事子我而有私于其仇,何以见鲁、卫之士?”东郭贾③奔卫。 庚辰,陈恒执公于舒州。公曰:“吾早从鞅之言,不及此。 甲午,齐陈恒弑其君壬于舒州。孔丘三日斋,而请伐齐三。(鲁哀)公曰:“鲁为齐弱久矣,子之伐之,将若之何?”对曰:“陈恒弑其君,民之不与者半。以鲁之众,加齐之半,可克也。”公曰:“子告季孙。”孔子辞,退而告人曰:“吾以从大夫之后也,故不敢不言。” (节选自《左传·哀公十四年》) 材料二: 程子曰:“左氏记孔子之言曰:陈恒弑其君,民之不与者半。以鲁之众,加齐之半,可克也。此非孔子之言。诚若此言,是以力不以义也。若孔子之志,必将正名其罪,上告天子,下告方伯,而率与国以讨之。至于所以胜齐者,孔子之余事也,岂计鲁人之众寡哉?当是时天下之乱极矣因是足以正之周室其复兴乎?鲁之君臣,终不从之,可胜惜哉!”胡氏曰:“《春秋》之法:弑君之贼,人得而讨之。仲尼此举,先发后闻可也。 (节选自《论语集注·宪问第十四》) 【注】①子我:阚止。②子行:陈逆,陈氏宗族之人。③东郭贾:大陆子方,阚止之臣。④陈恒:陈成子。 10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) 当是时A天下B之乱C极矣D因是E足以正之F周室G其复H兴乎?

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) A.如,往、到,与《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》“如其礼乐”中的“如”词义和用法都不相同。 B.御,抵御,与《赤壁赋》“浩浩乎如冯虚御风”中的“御”词义不相同。 C.属,同“嘱”,嘱托之意,与《岳阳楼记》“属予作文以记之”中的“属”词义相同。 D.东,名词用作动词,意为“向东逃”,与《烛之武退秦师》“夜缒而出”中的“夜”用法不同。 12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) A.齐简公在鲁国的时候,宠信止。御者鞅提醒齐简公,陈氏、阚氏只能选择一个任用,但是齐简公没有采纳他的建议。 B.陈成子兄弟把阚止关在门外,把齐简公迁到寝宫去,太史子余说,此举不是要对国君不利,而是要为君除害。 D. 陈成子听说齐简公余怒未止,打算逃跑。陈逆厉声阻止,说陈成子胆敢逃跑就杀死他。 D.孔子知道齐简公被陈氏弑杀后,斋戒三日,请求鲁哀公攻打齐国。孔子认为鲁强齐弱,取胜的机会很大。 13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分) (1)事子我而有私于其仇,何以见鲁、卫之士?

(2)鲁为齐弱久矣,子之伐之,将若之何?

14.材料二中,程子认为“陈恒弑其君,民之不与者半。以鲁之众,加齐之半,可克也”不是孔子说的,为什么?(3分)

(二) 古代诗歌阅读(本题共2小题,9分) 阅读下面这首唐诗,完成 15、16 题。 谢中上人寄茶 齐己① 春山谷雨前,并手摘芳烟。 绿嫩难盈笼,清和易晚天。 且招邻院客,试煮落花泉。 地远劳相寄,无来又隔年。 【注】①齐已:唐朝晚期著名诗僧。 15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( ) A. 首颔两联展现了一幅清新灵动的谷雨采茶图,其中“绿嫩”一词使用了借代的修辞手法,指谷雨时节娇 嫩的茶芽。 B.“并手”指双手同时采摘,即使这样,采茶数量依然“难盈笼”,写出了采茶不易和茶的珍贵。 C.诗人通过写谷雨采茶、邀人品茶、以泉煮茶、朋友赠茶等活动,表达了对茶的喜爱和对友人的真挚感情。 D.这首诗语言华美含蓄,感情真挚朴实,字里行间弥漫着宁静温暖的气息,令人愉悦。 16.朱光潜先生在《咬文嚼字》中指出:“文学的文字有时却必须顾到联想的意义,尤其是在诗力面。”试分析“试煮落花泉”一句是如何运用联想的意义丰富诗歌的意蕴的。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分) 17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分) (1)姚鼐的《登泰山记》中“ , ”两句,描绘了日出前泰山霞光缤纷绚丽的壮观景象。 (2)魏征在《谏太宗十思疏》中指出“ , ”以此劝诚为君者“慎终如始,方尽其美”。 (3)酒食是诗歌中常见的描写对象,古人无论贫富,设宴待客皆有酒有菜,比如“ , ”

三、语言文字运用(20分) (一)语言文字运用Ⅰ(本题共3 小题,10 分) 阅读下面的文字,完成 18~20 题。 中国地域广阔,食材丰富,早餐品种繁多,而且早餐最能体现本地的饮食文化风貌,如武汉的热干面,南京的小馄饨,上海人捧在手里的粢饭团,广州人的早茶,老北京的豆汁儿和油条……说到老北京的早餐,不得不提王羽仪的《旧京风俗百图》。在得到好友端木蕻良的鼓励和支持后,王羽仪画了 103 幅描绘20世纪30年代老北京风土人情的作品,辑为《旧京风俗百图》出版,①其中正包含着多幅记写“喝豆汁儿”的图画。 ②汪曾祺曾写道:“没有喝过豆汁儿,不算到过北京。”有必要解释的是,豆汁是以绿豆为原料将绿豆中的淀粉滤出后,利用剩余残渣进行发酵产生的,具有养胃、解毒、清火的功效。其作为一种流行的早餐品类,据说早在辽宋时就是民间大众化食品。北京人爱喝豆汁儿,并把喝豆汁儿当成是一种享受。售卖者多以肩挑,一头是豆汁儿锅,另一头摆着焦圈、麻花、辣咸菜。摊主不停地向游人喊道:“请吧,您哪,热烧饼、热果子,里边有座儿哪。”《燕都小食品杂咏》中说:“糟粕居然可作粥,老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐,适口酸盐各一瓯。”“得味在酸咸之外,食者自知,可谓精绝妙绝伦。”豆汁儿溜到嘴里,无论资贱都是一样的味儿。 如果说,晨光是大自然赐予的礼物,早餐则是人世间冷暖的浓缩。古今中外,描绘早餐的艺术作品何止百千,风格、内容虽千差万别,但内里要表达的,都是共同的期许、相通的情感。正因为这样,它们才能莫名而长久地打动我们的心灵。 18.下列句子中的“齐”与文中画波浪线部分的“齐”,意义和用法相同的一项是(3 分)( ) A.一日之内,一宫之间,而气候不齐。 B.欲治其国者,先齐其家。 C.这刚刚凑齐,等着你来呢! D.吾作此书,泪珠和笔墨齐下。 19.文中有三个加点的儿化词语“豆汁儿”“座儿”“味儿”,说说它们和“豆汁”“座”“味”相比,语意上各有什么不同。(3分)

20.文中有两处画横线部分,请结合文意,分别分析其中的引号有什么作用及效果。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)阅读下面的文字,完成 21、22 题。 随着天气越来越冷,早晨起床似乎也越来越难,睡醒了总想赖一会儿床。为什么天气越冷, A ? 这事还真不是懒,①而是人类祖先留下的高级保命本领。②作为恒温动物,人类有感到最适宜的温度区间。③一夜的睡眠让被窝里的温度变得舒适,④而且被窝外却寒气袭人。⑤寒冷意味看需妥损坏更多的能量来维持体温,⑥但如果继续躺在床上,就可以保持体温不变。⑦这时,刻进基因里的节能机制让人倾向于选择待在温暖的被窝里,⑧这种机制来自住在山洞中恐惧饥寒的祖光们的经验,⑨即尽可能地保存能量,⑩以保护身体免受寒冷天气。 另外,天气家冷时,为了维持体温,人体内血液的流速会变慢,因此人早及醒来时常常会肢体僵硬、不灵活,这样的不适感让人更加不愿意起床。 B ,还有一种时常被忽视的原因,那就是随着气温降低,身体和情绪也似乎跟着进入了“冬季模式”,这时大脑可能会患上一场“情绪感冒”,即季节性抑郁症。这是一种由寒冷天气引起的情绪低落、疲劳的状态,具体表现为白天常常感觉像是被一条沉重的被子包裹住,昏昏欲睡、困倦乏力,即使晚上睡得久,早上还是很难打起精神从温暖的被窝里爬出来。 21.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

22.文中第二段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(6分)

四、写作(60 分) 23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分) “安危不贰其志,险易不革其心”是古人留给我们的金玉之言。它警示我们,在机遇面前主动出击,不犹豫、不观望:在困难面前迎难而上,不推诿、不逃避:在风险面前积极应对,不畏缩不躲闪。 以上材料对于青年成长颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟和思考。 要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800 字。

|