|

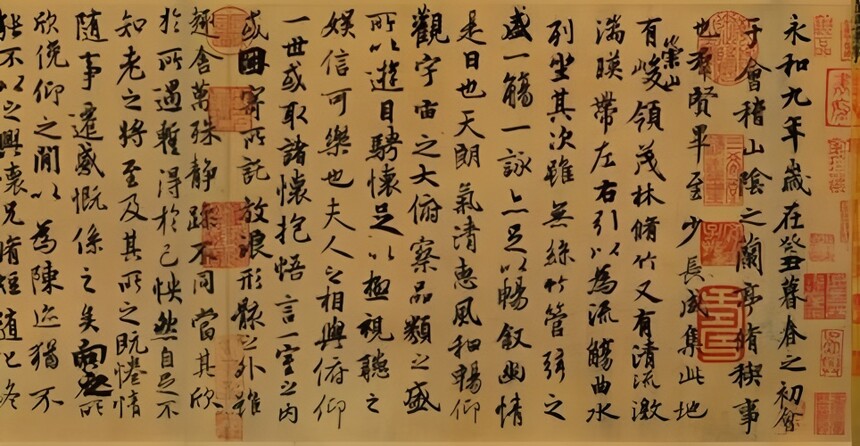

《兰亭集序》解读|向死而生的思索时间:2025-05-08

《兰亭集序》中“信可乐也”“岂不痛哉”“悲夫”的感叹不仅是这篇序的情感线索,“乐、痛、悲”的情感体验,更是每一个人都会经历的普遍的生命认知。“信可、岂不、悲夫”通过副词的修饰、反问的强调和语气助词的感喟,呈现了“乐、痛、悲”情感的强烈。那么,一次集会为何会唤起如此剧烈的情感起伏?这样的情感起伏是王羲之的偶然感发吗? 兰亭之乐有何特殊之处? 除了修禊的庄重、群集的热闹、流觞曲水的雅致,文本中写到:此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。崇、峻、茂、修的简洁修饰,勾勒了自然之大,让我们感觉到这是一片包围全身心的自然天地,再无其他喧嚣。而清流激湍的清澈和流动则舒缓了紧绷的心灵。 王羲之还写到:仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱。看到辽阔的宇宙,方觉人类之小,无需用狂妄的人类中心视角承受沉重的负担。看到生灵的繁多,才明白万物都有自己的生活方式,我们的选择并不唯一。 如果说“宇宙之大、品类之盛”,是游目骋怀的审美对象。那么仰观、俯察、游目则是人们打开局限个体,拥抱自然的重要活动。“游目”的“游”是一个随心所欲、轻盈的姿态,更是一个无目的动作。带着无目的的眼光看世界,自然也就充满了惊喜的享受。“骋怀”的“骋”也是一个无拘无束、没有方向的动作。赤壁赋中“纵一苇之所如”的“纵”亦是如此,卸下心灵的重担,才能进入“飘飘乎”的超脱状态。 极乐与痛哉的一体两面。 兰亭之乐突然转痛。这一情感转折是偶然的感发,还是必然的慨叹?夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉! “俯仰一世”的短暂是每个人都会面临的境况,更何况对于魏晋时期遭受战争动荡和政治倾轧的人们而言。因此,兰亭之乐的背面,其实始终隐藏着“惧”的暗面。王羲之所举的两类人,本质上都在害怕、逃避死亡。只不过一个借助谈玄向内心寻求宁静,一个向外宣泄。不论哪种选择,他们都会“欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至”。也就是说短暂的快乐让人忘记烦恼和死亡。 然而,如果没有“信可乐也”的极致快乐,人们可能不会意识到自己将死亡抛诸脑后太远——“不知老之将至”。比起时刻担心死亡,我们更常处在“不知”的状态,甚至故意回避。因为明日复今日,明年复今年的感受会模糊掉人们对时间流逝的感知,我们慢慢也就遗忘了死亡的阴翳。普通的快乐让我们短暂忘掉痛苦,但极乐的体验却使我们在穷极无聊的重复时日中掀起了浪花,唤起了极度渴望定格、渴望挽留的心情,也使人在定格无效、挽留徒劳的过程中,清晰地发现了时间的流逝。 更何况,随着时间的流逝,所之既倦,情随事迁。这种“倦”的体会,何尝不是再度陷入“不知”呢。迫于时间的力量,曾经“自足”的快乐竟然化为“厌倦”,那些激烈的冲动竟不是永恒的,人在这浩瀚的宇宙中,所能抓住的还剩下什么。生命就这样呈现出“自足”——“倦” 的痛苦摇摆。 那么终将被淡忘的快乐是无意义的吗?终将死去的人生是无意义的吗?目睹流沙在指缝滑落,王羲之还要继续抓住些什么? 向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽! 这句话好像与“情随事迁”有些重复,我们却可以读到王羲之的执着,“犹”(尚且)“况”(何况)的连词使用,“不能不”的双重否定,都展露了王羲之对“人无法把握快乐和生死”的再次思考,和他想要穷尽生命追逐生与快乐的尝试。 由此,“死生亦大矣”不再只是古人的一句经验,更是王羲之对“人如何面对生死”的发现。他发现了人们追随快乐、用“不知”回避死亡,发现了从快然自足到所之既倦的无奈变迁,更发现了人们在遗忘和终期于死亡的规律下不断回忆、触摸陈迹、抓住有限时间的努力。尽管这努力无法与衰老、遗忘和死亡抗衡。这也就唤起了他的沉重感慨:“岂不痛哉!” 先行到死中去的“悲夫”感慨。 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。 王羲之结合兰亭集会的体验,回看古人的兴感缘由,诞生了“古人如何面对死生”的发现,在“痛”的体验中领悟了生与死的区别,用他的直面和观察,告诉我们死亡避无可避,快乐真实存在。 如今,如他所说,后之视今,亦犹今之视昔。他确实已先我们到死亡中去。当我们体悟他的生死人生观念时,同样产生了乐与痛的共鸣,更感动于他对有限生命和短暂快乐意义的追问。 无怪于他们要录其所述,这真是一件浪漫的事情,当自己的生命可以在广阔的宇宙中引起跨时代共鸣,谁还能说,生命是有限的?至于兰亭的快乐,就留在他的文字中,像原始人将图文刻在石头上一样,努力抓住永恒。 这样属于全人类的悲夫感慨,我想除了译作悲伤,还有几许跨越岁月的悲凉、几分面对死亡微笑的悲壮。王羲之也就这样在兰亭集会中得到了 “乐——痛——悲”的完整体验。 |