|

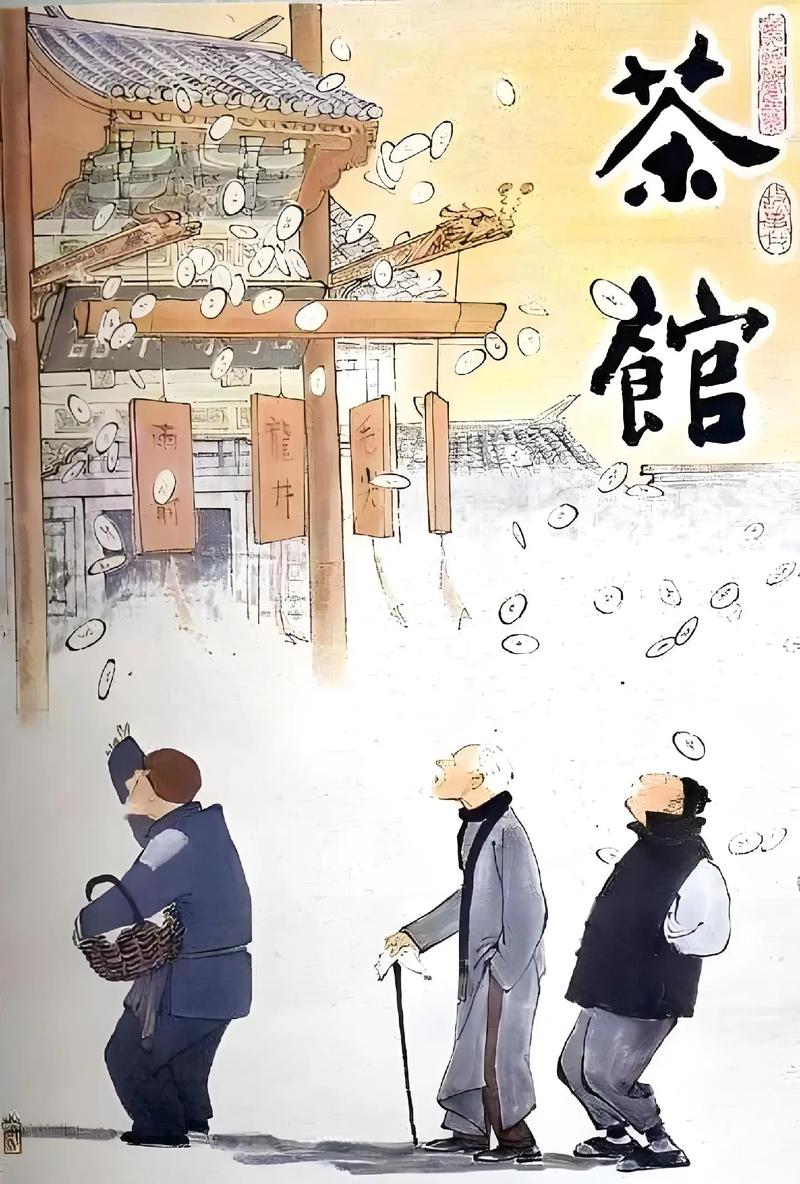

旧时代的中国历史画卷 ——《茶馆》阅读札记一、概况: 《茶馆》写于1957年,是老舍话剧创作的高峰。曹禺称它为“中国话剧史中的经典。”在西欧的一些国家演出时被誉为“东方舞台上的奇迹”。《茶馆》以北京裕泰大茶馆为中心场景,展示了清末、民国初年、抗战胜利后三个不同时代的社会生活。一幕写一个时代,每一幕敲响一个时代的丧钟,表现了旧中国必然崩溃的历史命运。成功地塑造了众多的艺术典型。 《茶馆》主要写的是中国历史社会生活,旧社会人们的生活,他的社会背景是从戊戌维新后写起的,直到抗日胜利,历时近半个世纪。作品通过北京一个大茶馆的兴盛和与有关人物的升沉变化的叙写,侧面反映了这段时间的中国社会现实,并揭示了黑暗腐败的半封建半殖民地的社会制度必然要被推翻被埋葬的历史规律。 其中三幕话剧,每一幕都承担了一个“埋葬”任务,作者也巧妙的应用了“埋葬三个时代”,刚巧与当时的三个统治时期相一致——中国所经历过的清朝、北洋军阀和蒋介石三个统治时期。

◎第一幕写的是戊戌政变后的清朝时代。(课文) 剧本通过政变后的一天在茶馆中发生的人和事,体现出这个时期的阶级矛盾和社会状况:特务、打手任意打人捕人,栽赃诬陷;就连太监都是一幅盛气凌人的样子,甚至荒唐的要娶老婆;帝国主义者在大肆倾销货物、贩卖鸦片、在幕后操纵封建官吏。一些经济上困难的老百姓沦落到卖儿卖女。政治上毫无人身权力就要挨打受辱。这个时代就如剧中人所说的“你完啦!” ◎第二幕北洋军阀统治的时代。是经过十几之后,中国进入了更悲惨的第二个时代,也就是北洋军阀统治的时代。剧本第二幕反映的就是这个历史时期的社会现实。辛亥革命虽然将清朝帝国送进了坟墓,但国家和社会并没有因此安定和进步,胜利果实落入了反动军阀手里。帝国主义列强趁袁世凯刚死,群龙无首,政局混乱之际,各各支持自己的代理人,大打内战,形成互相乱打、不讲理的局面,而他们只知道自己的利益。特务、走狗比早年更加猖狂。同样在于路茶馆里,照样有大批的人在战祸中流离失所,男女难民乞食街头,无辜的学生被抓走。连那曾经生意兴隆的王掌柜,现在也厄运临头。茶馆“改良”后还没开张,巡警、特务、散兵游勇就接二连三的趁火打劫。都说明这个社会是恶人的天堂,人民的地狱。它与满清一样注定要被埋葬。 ◎第三幕写的是抗日战争胜利后,蒋介石统治下的北京城里的惨况。 经过八年抗战,中国人民取得了胜利。可是前门赶走了狼,后门又进了虎。日本侵略者刚走,国民党就接踵进了北京城。它们经济上已接受“逆产”为名,大肆搜刮人民财产,掠夺民脂民膏;政治上实行法西斯特务统治,疯狂反共反人民。中国人民仍处于水深火热之中。 剧本以触目惊心的事实,揭示了以沈处长为代表的统治阶级和人民群众水火不相容的阶级矛盾。剧中的沈处长是国民党北平市党部委员、宪兵司令部的处长。它是帝国主义封建主义和官僚资本主义的一条凶恶走狗,是一个集官吏、流氓、强盗与医生的恶棍。它作为管理、强盗,既可以接受秦仲义的“逆产”,又可以抢夺王利发的茶馆;作为流氓,他除了本人花天酒地外,还是“花花联合公司”的董事长,专门经营北京乃至全国各大城市的买卖青年妇女的勾当。从这个人物可以看来,当时的社会的黑暗。此外,剧中写了大批特务、打手、流氓、地痞之类的人,虽然他们的身份职业不同,但无一例外不是统治阶级的走狗和奴才。他们虽然都是社会残渣,但比当时社会上任何善良正直的人生活得都好,也比他们的父辈更有“出息”。正如小唐铁所说;“我们是应运而生,活在这个时代,真是如鱼得水!” 在群魔乱舞、鬼蜮横行的同时,广大人民以比以前任何一个时代更加灾难深重。学生无端遭受毒打;教师穷得吃不饱肚子;名厨师找不到工作,只好去给人满为患的牢狱里做饭;名艺人混不到饭吃,好东西都失传了。尤其是茶馆主人王利发、秦仲义和常四爷这三个同病相怜的老朋友碰在一起,他们一腔悲愤无处发泄,为了悲悼自己的不幸,三个老人异常悲伤地自撒纸钱,自唱葬歌,来了一个自奠自葬。这个场面含义也非常深奥,作者在让他们埋葬自己的同时,也埋葬了万恶的时代。 在这一幕里,作者除了“埋葬”之外,还通过康顺子、王大栓、周秀华等人投奔游击队等情节,展现了中国人民不愿做奴隶的光明前景,中国将走上社会主义的光明大道。 老舍的《茶馆》是中国当代戏剧舞台上首屈一指的杰作,其突出之处在于,在与时代“共名”契合的同时,作家调动了丰富的生活资源,展现出了一副旧北平社会的浮世绘,通过“茶馆”这样一个小小的角落,表现了五十年来中国历史的变迁。

二、人物与情节 “莫谈国事!”这四个字在茶馆中屡屡出现,仿佛是一道禁令,又像是一种无奈的叹息。在那个动荡的年代,谈论国事可能会给自己带来麻烦,甚至是灭顶之灾。但人们内心对国家命运的关切,又岂是这四个字能够阻挡的? ▲王利发是茶馆的掌柜,他精明能干,善于应酬,一心想着把茶馆经营好。他胆小、自私,又精明、干练、善于应酬,对不同的人采取不同的态度。他常说:“在街面上混饭吃,人缘儿顶要紧。”为了迎合不同的客人,他不断地改变茶馆的经营方式,然而无论他怎么努力,也无法抵挡时代的洪流。可以说王利发是茶馆的老板,子承父业,更继承了其父“多说好话,多作揖”的处世哲学;他精明、干练、谨慎,委曲求全,善于应酬,也善于经营,善于改良。像他这样一个精于处世的小商人,最终也逃脱不了破产、悬梁的命运。他的那句“改良,我老没忘了改良,总不肯落在人家后头。卖茶不行啊,开公寓。公寓没啦,添评书!评书也不叫座儿呀,好,不怕丢人,想添女招待!人总得活着吧?我变尽了方法,不过是为活下去!”道出了多少底层百姓的辛酸与无奈。在黑暗的旧中国,尽管王利发善于应酬,善于经营,不断改良,却无法抵御各种反动势力的欺压。他对此也抱有强烈的不满,但表达得十分含蓄。就是这样一个精于处世的小商人,最终仍然没能逃脱破产的命运。王利发的悲剧,是旧中国广大市民生活命运的真实写照。 ▲常四爷是一个正直、爱国的旗人。他看不惯洋人在中国的土地上耀武扬威,也不满清朝的腐败无能。他说:“我看哪,大清国要完!”就因为这句话,他被抓进了监狱。出狱后,他自食其力,靠卖菜为生。他的坚韧和不屈,让人敬佩。常四爷是老舍笔下被刻画得颇为生动细致的人物。虽然同样是“吃俸禄”的八旗子弟,但却不同于胆小怕事、只知喝茶请安、侍弄黄鸟的松二爷,这个人物有着鲜明的正义感和强烈的爱国意识。他不满于富户人家为一只鸽子而械斗,痛心于洋货倾销、国家的银子外流,对清朝的腐败和命运深表担忧。从茶馆里两起乡民卖女的悲剧中,他预感到“大清国要完”,因而招来横祸被捕入狱。他性格刚强而又富于同情心,当二德子向他逞凶时,他言辞锋利地回敬对方,明里讥讽二德子,暗中指责腐败政府,一针见血,咄咄逼人。危难时刻他也不像松二爷那样被吓得魂不附体,语无伦次,而是临危不惧,挺着腰板离开茶馆。他看不惯刘麻子所做的卖人交易,施舍给卖女儿的村妇两碗面。直到后来他参加义和团,与洋人拼杀,成为了一个自食其力的劳动者。所有这些都显示出常四爷光彩照人的形象,然而,这位刚强了一世的爱国志士,最终变得穷困潦倒,他一生的美好愿望。与顽强奋斗都成为泡影。这是一个正直的中国人的悲剧。他的悲剧说明在旧中国社会,理想遭践踏,美好被毁灭。剧本通过常四爷这个人物,揭露了旧时代政治的腐败,反映了爱国有罪、报国无门的荒唐现实。这个形象代表了不甘受奴役的中国人,反映出旧中国人民的反抗情绪。 ▲秦仲义是一个有理想、有抱负的民族资本家,是民族资产阶级的典型代表。他一心想要实业救国,办工厂,开银号。但在那个社会,民族工业举步维艰,他的努力最终也化为泡影。他感慨地说:“应当劝告大家,有钱哪,就该吃喝嫖赌,胡作非为,可千万别干好事!”这是对黑暗社会的强烈控诉。 除了这些人物,茶馆中的各种细节也让人印象深刻。比如那些来来往往的茶客,他们有的是达官贵人,有的是地痞流氓,有的是穷苦百姓。他们在茶馆里谈论着家长里短、时事新闻,小小的茶馆就像是一个社会的缩影。 还有茶馆里的布置,那老旧的桌椅、茶壶,以及墙上的字画,都透露出一种岁月的沧桑。而茶馆外的大街上,不时传来的叫卖声、吵闹声,更是增添了几分生活的气息。 “时代是英雄的时代,生活是人民的生活。”老舍先生通过《茶馆》这部作品,深刻地揭示了社会的黑暗和人民的苦难。在那个动荡的年代,人们的命运就像浮萍一样,随波逐流,无法自主。但即便如此,他们依然在努力地生活着,抗争着。 “我爱咱们的国呀,可是谁爱我呢?”这句话让人痛心不已。它反映了当时很多人的心声,爱国却报国无门,心中充满了无奈和悲愤。 《茶馆》不仅仅是一部文学作品,更是一部历史的画卷。它让我们看到了那个时代的种种弊病,也让我们更加珍惜今天来之不易的和平与繁荣。 “于是之靠着茶馆大门口 , 硬硬朗朗的 , 什么都不怕似的。”这句话描绘出了人物的坚强形象,仿佛在告诉我们,无论生活多么艰难,都要有勇气去面对。 “您就是我心中的一盏明灯,指引着我前进的方向。”这样简单而真挚的话语,在茶馆中或许也曾经温暖过某个人的心。 “当人是兽时,钱便是他的胆子。”这句犀利的话语,直击人性的弱点,让人深思。 “希望,希望,用这希望的盾,抗拒那空虚中的暗夜的袭来,虽然盾后面也依然是空虚中的暗夜。”在黑暗的社会中,希望是如此的渺茫,但人们依然怀揣着它,不肯放弃。

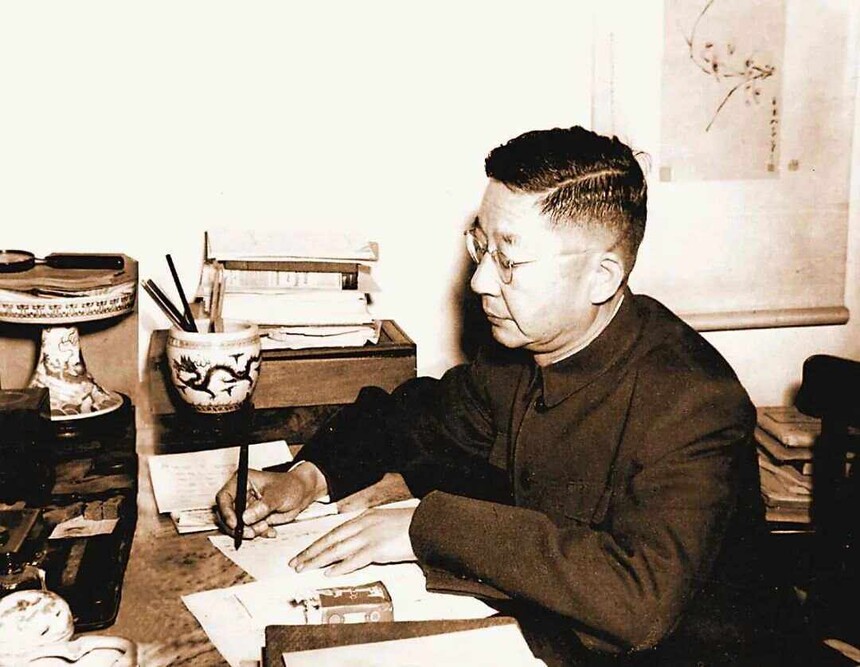

三、作家与作品 老舍先生的《茶馆》正如一面斑驳的墙,凄凉中旧旧的却都是温暖。它让人或喜或悲,让人大彻大悟。 《茶馆》是在写一个明明白白死去的过程。“掌柜的”王利发是悲惨的,因为他是那个悲惨时代的牺牲品。他像一只玩偶,他活在苍穹之下,活在对别人的恭维中,但他却一刻也没有活在自己的世界里。结局是他死得好,我想的确是这样。一个诗人说,死是世界上唯一的黑影。王利发的死,正是结束了他作为一只玩偶的命运,结束了那个时代赋予他的无尽的比死更可怕的黑暗。 当然,喜欢《茶馆》不仅仅是由于它伟大的艺术成就,我还倾心于老舍先生为我们营造的茶馆的原汁原味的老北京的市井气息。 大抵茶馆的存在无形之中就为人们提供了一种深厚的文化底蕴。它使人们回归到最原始的生活状态中。晨练之后的`老人,久违的朋友,远道而来的客商以及社会上形形色色的人,当他们步入古朴别致的茶馆中,或悠闲,或恬静,或安然,或淡定的生活状态都萌发在喧嚣之上。功名利禄这时候也只是一副华而不实的装饰品,索然无味。常四爷,松二爷,社会中的三教九流,在茶馆中寻找的不正是一种洒脱和理想吗?缕缕茶香净化了人们的心灵。 梦想中自己可以拣一个干净的萧瑟感浓郁的秋日去一家古朴雅致的茶馆,手捧一本喜欢的书,点一杯哪怕平淡的茶水坐在木椅上看自己已经很是最后的青春缓缓流逝。我想,在这时候,生活中的纷扰定会如春风化雨。 老舍解放后以戏剧创作为主,从1950年到1966年,他先后写了《方珍珠》《龙须沟》《春华秋实》《茶馆》《女店员》等。《龙须沟》和《茶馆》是老舍剧作中最有代表性的作品。《龙须沟》写于1951年,是当代第一部成功的革命现实主义剧作。作品通过解放初期北京人民生活的变迁,满腔热情地歌颂了新社会。1957年,老舍完成了他最成功的名作《茶馆》。这部剧充分发挥了老舍的创作个性,具有高度的艺术价值和思想意义,不但在国内引起强烈的反响,而且以浓郁的民族特色在国际上赢得了极大声誉。1980年,《茶馆》在西德、法国、瑞士等国演出时,轰动了欧洲,称它是“带着中国民族风味的艺术”,是远东的戏剧奇迹。 老舍在谈到他写作《茶馆》的构思时说,在文艺创作要百花齐放的号召下,“我写了《茶馆》……从内容上看,《茶馆》写的是旧社会”,“从形式上看,我大胆地把戏曲与曲艺的某些技巧运用到话剧中来,略新耳目。”老舍还说他写《茶馆》的主要目的,就是要“参预埋葬旧时代的战斗”(《〈老舍剧作选〉自序》)。《茶馆》一共三幕,三幕刻画了三个可诅咒的时代。第一幕的时间是1898年,即戊戌变法失败后的晚清末年;第二幕写的是军阀混战的民国初年;第三幕写的是抗战胜利后解放战争爆发前夕的国民党反动统治时期。三幕戏犹如三帧风俗画卷,描绘了半封建半殖民地旧中国三个黑暗、病态、荒诞的社会发展片断,从历史的纵向和横向概括了50年社会历史发展过程和种种人物命运的变迁。它深刻地揭示出,在半封建半殖民地的旧中国,一切所谓的改良主义、个人奋斗、“实业救国”的道路都是行不通的。在《茶馆》的背后,一场光明与黑暗、正义与邪恶、新生与腐朽,正在进行着反复的较量,新的时代正在旧时代的没落中孕育着,发展着。 《茶馆》描绘了一个五光十色的“茶馆世界”,老舍说:“一个大茶馆就是一个小社会”。剧中一共写了70多个人物,出场人物就有50多个。有的是贯穿全剧的人物,有的是过场人物,有的是映衬人物,有的是情节发展需要而设置的人物。剧作家描写的重点是放在五花八门的市民阶层人物上的。裕泰茶馆的掌柜王利发善于经营、谨小慎微,虽然有着买卖人的自私,为人却还本分。为了在那个社会里求得自己的一席生存之地,他苦心改革自己的经营方式,使之跟得上社会风气的流变。他“作了一辈子顺民,见谁都请安、鞠躬、作揖”,但最后他还是没能争得自己的生存,被那个社会逼上了绝路。常四爷是一个“旗人”,是属于享有“铁杆庄稼”(吃皇粮)特权的一类人。他性格耿直、刚强,富于强烈的正义感和爱国心。面对清朝的腐败,他激愤地说:“大清国要完!”因而坐了牢。他参加过义和团的反帝战斗,后来成为一个自食其力的卖菜人。和“作了一辈子顺民”的王利发不同,他“一辈子不服软,敢作敢当,专打抱不平”。他“只盼国家像个样儿”,但结果是“一事无成”!最后他说的一句充满感愤的话,对他的性格作了生动的总结:“我爱咱们的国呀,可是谁爱我呢?”王利发的房东秦仲义,原是一个掌握着相当家产的血气方刚的阔少,后来主张“实业救国”,成了一个立志维新的资本家。但由于半殖民地半封建社会的反动统治,尽管他惨淡经营几十年,最后还是彻底破产。他在“事业”失败后自我嘲讽地说:“应当劝告大家,有钱哪,就该吃喝嫖赌,胡作非为,可千万别干好事!告诉他们哪,秦某人七十多岁了才明白这点大道理!他是天生来的笨蛋!”在老舍笔下进入茶馆这个“小社会”的,还有当时各种各样的人物:狠毒奸诈的清宫太监、吃洋教摆威风的教士、旧军阀的官兵和警察,以及那些从清朝一直混到国民党统治时代的侦探、打手、流氓、人贩子、相面的等种种社会渣滓,经受着生活熬煎的旧艺人、小摊贩、厨师、小学教员等下层市民。此外,还有流入城市的破产农民,他们在农村被逼得走投无路,而流入城里后的命运更加悲惨,如贫农的女儿康顺子被卖给太监为妻,那个不合理的社会残忍地埋葬了她的青春。总之,众多的人物形象,活现出一个叫人窒息、激人愤怒的黑暗社会。与解放前那些暴露黑暗的作品相比较,《茶馆》增加了一些新的东西,比如写了学生运动的兴起,康大力到北京西山参加了游击队,透出未来的一线光明。全剧结尾,三个老头撒纸钱“祭奠自己”,既是对他们各自悲惨身世的感叹,也是象征性地为旧社会送终。剧本在埋葬黑暗的同时,也蕴含着只有社会主义才能救中国的潜台词。 《茶馆》采用人像展览式的戏剧结构。剧本以茶馆为舞台,在三个历史断面上对社会世态进行展览性的描绘。全剧不是以一人一事为主要线索构成贯穿始终的情节,而是以人物带动故事,把众多人物的生活片断巧妙地同作品的主题罗织在一起,组成若干幅时代的剪影,从更广阔的背景上反映了纷纭复杂的阶级关系和社会风貌,表现了鲜明的时代特征和社会心理。全剧的整体冲突是人民与旧时代的矛盾,因此剧情发展的动力不在舞台上的戏剧冲突,而在茶馆外大社会的风云变幻。剧中的每个人物都成为独立的故事线。主要人物王利发、常四爷、秦仲义等从青年写到老年,次要人物刘麻子、唐铁嘴、吴祥子等则采用两代相承的写法,每个人都说自己的话,做自己的事,而又都与时代发生深刻的联系。所以,以刻画人物取胜是《茶馆》艺术结构的生命所在。 深处于化多样化时代的今天,化快餐的盛行和轻阅读的浮光掠影,对传统艺术经典的欣赏造成了极大的冲击。换言之,当代国人该如何面对像老舍《茶馆》这样的老一辈艺术家所创作的传统艺术经典,并从中级取丰富的精神营养,这个问题确实值得深思。 不言而喻,包括学经典在内的传统经典,是中华民族传统化不可或缺的重要组成部分。诸如老舍《茶馆》等在内的传统艺术经典对于当代国人增强化认同感与民族自豪感,具有不可替代的重要作用。 产生于现代人语境下的北京人艺新版《茶馆》,是社会生活在现代话剧舞台上的艺术再现,不仅凝结了人民艺术家老舍一生的理念创新与艺术实践,更汇聚了当代话剧人对于经典艺术深刻而独到的理解与体悟。在某种程度上,新版《茶馆》已超越话剧本身的意义,成为多元语境下的价值符号,有着更丰厚、更宽阔的传统背景与化沉淀。 当代学者刘梦溪曾指出:“传统并不是如人们所言说的那样,只扮演中国社会向现代转型的惰性力的角色……传统既是一种惰性力,又是一种凝聚力。”换句话说,社会现代化程度越越高的当代中国,在敞开胸怀迎接世界化之风的同时,更应传承我们数千年积淀下的优秀传统化,从而形成种“恒定的凝聚力”,并以此引领整个中华民族走向世界。

四、茶馆的经典好句摘抄 1.“莫谈国事!”这四个字在剧中多次出现,就像那个时代的一个紧箍咒。大家都不敢谈论国家大事,因为一谈论可能就会惹来麻烦,这反映出当时社会的压抑和人们的恐惧。 2、“人若改常,非病即亡!”这是一种传统观念的体现,也从侧面反映出那个时代人们对变化的谨慎态度。如果一个人突然改变了自己的行为习惯,在当时的人看来不是生病了就是要死了,这也是一种对未知的恐惧。 3、“当人是兽时,钱便是他的胆子。”把人的贪婪和钱的作用描绘得很形象。在那个时候,有些人在金钱面前失去了人性,钱越多胆子越大,什么坏事都敢做。 4、“凭力气挣饭吃,我的身上更有劲了!”这是一种积极的生活态度。在那个艰难的社会里,还有人靠着自己的力气努力生活,这种态度是很可贵的。 5、“这是我的茶馆,我活在这儿,死在这儿!”这是一种对自己的小天地的坚守。尽管茶馆也面临着各种困难,但主人还是想守着它,这也是一种对生活的执着。 6、“时代是英雄的时代,生活是人民的生活。”老舍先生通过《茶馆》这部作品,深刻地揭示了社会的黑暗和人民的苦难。在那个动荡的年代,人们的命运就像浮萍一样,随波逐流,无法自主。但即便如此,他们依然在努力地生活着,抗争着。 7、“您就是我心中的一盏明灯,指引着我前进的方向。”这样简单而真挚的话语,在茶馆中或许也曾经温暖过某个人的心。 五、关于老舍和经典名言 老舍(1899年2月3日-1966年8月24日),男,原名舒庆春,字舍予,另有笔名絮青、鸿来、非我等。北京满族正红旗人。中国现代小说家、作家、语言大师、人民艺术家、北京人艺编剧,新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有《骆驼祥子》《四世同堂》,剧本《茶馆》《龙须沟》。 老舍的一生,总是忘我地工作,他是文艺界当之无愧的“劳动模范”。1966年8月24日,由于受到文化大革命运动中恶毒的攻击和迫害,老舍被逼无奈之下含冤自沉于北京太平湖。1978年,老舍得到平反,恢复“人民艺术家”的称号。墓碑上刻写着老舍的一句话:“文艺界尽责的小卒,睡在这里。 正如胡适对他的评价,老舍是一个经过了生活的甜酸苦辣,深通人情世故的人,他会为国事、为公共事业、为友情伤心堕泪。正是因为心中有这样一种无以名状的情感所以,老舍的选择是直面时代的冲击,就像《茶馆》中的仲义那般。他终究无法埋身在自己的小世界中,做一个“莫谈国事”的闲散文人,而是孜孜不倦地写出老百姓的心声,成为全国文联主席、新中国的“人民艺术家”,他的散文,温润平和,空阔明朗,自有一番“小舟从此逝,江海寄余生”的从容自在。他写济南的大明湖,写成都的川川剧,写猫、母鸡、小麻雀,写茶馆里的高谈阔论、推杯换盏,一派大隐隐于市的意味。但老舍又注定不能和林语堂一样沉浸于明月霜天好风好水之中。他望着寒江上飞舞的雪花、翻起的巨浪,一想便还是想到了中国,想到中国的历史,想到中国的伟大的潜在力量。生活,从来都是苦、辣、酸、甜、咸五味杂陈。著名的杜甫研究家萧涤非筹备婚礼时,突然遭到山东大学解聘。无钱请客的他收拾行李,准备回乡,对于他而言生活是苦的。然而,当他收到老舍的新婚贺礼时,他的生活又有了一丝甜。如老舍所言:“生活是种律动,须有光有影,有左有右,有晴有雨:滋味就合在这变而不猛的曲折里。”生活的苦、辣、酸、甜、咸总在更迭,没有谁的命运是完美的,残缺才是一种大美。 无论道路有多么曲折,终点其实一直都在前方,但意志消沉之人只会停滞不前只有始终心怀希望的人才能抓住机遇、达成目标。苏武出使匈奴后被扣押,在重重看守下,他无法返回汉室,更无法以死明志。不肯屈服于匈奴人的他被赶到寒冷的北海牧羊后,虽无衣无食,却仍心心念念着大汉的一切,手持节旄,坚信自己能不使命。几十年后,他回归汉朝,加官进爵。老舍曾说:“人是为明天活着的,因为记忆中有朝阳晓露。”我们永远要对明天心怀期望,再漫长的黑夜也总会过去,只要坚持不解,终会迎来初生的太阳。

1、 雨下给富人 也下给穷人 下给义人 也下给不义的人 其实 雨并不公道 因为下落在一个没有公道的世界上 ——老舍 《骆驼祥子》 2、 生活是种律动,须有光有影,有左有右,有晴有雨,滋味就含在这变而不猛的曲折里。 ——老舍 《小病》 3、 这世上真话本就不多,一位女子的脸红胜过一大段对白。 ——老舍 4、 老舍先生说:“人,即使活到七八十岁,有母亲在,多少还可以有点孩子气。失去了慈母就像花插在瓶子里,虽然还有色有香,但却失去了根。有母亲,是幸福的。”只要有母亲在,你就有最后的包容和依靠。 ——老舍 5、 骄傲自满是我们的一座可怕的陷阱,而且,这个陷阱是我们自己亲手挖掘的。 ——老舍 6、 四月中的细雨,忽晴忽落,把空气洗得怪清凉的。嫩树叶儿依然很小,可是处处有些绿意。含羞的春阳只轻轻的,从薄云里探出一些柔和的光线:地上的人影、树影都是很微淡的。野桃花开得很早,淡淡的粉色在风雨里摆动,好像媚弱的小村女,打扮得简单而秀美。 ——老舍 《二马》 7、 哲人的智慧,加上孩子的天真,或者就能成个好作家了 ——老舍 8、 才华是刀刃,辛苦是磨刀石,再锋利的刀刃,苦日久不磨,也会生锈。 ——老舍 9、 经验是生活的肥料,有什么样的经验便变成什么样的人,在沙漠里养不出牡丹来 ——老舍 《骆驼祥子》 10、 谦虚使人的心缩小,象一个小石卵,虽然小,而极结实。结实才能诚实。 ——老舍 11、 失去了慈母便像花插在瓶子里,虽然还有色有香,却失去了根。 ——老舍 《老舍选集》 12、 儿女的生命是不依顺着父母所设下的轨道一直前进的,所以老人总免不了伤心。 ——老舍 《我的母亲》 13、 真正美丽的人是不多施脂粉,不乱穿衣服。 ——老舍 14、 母亲的心是儿女们感情的温度表。 ——老舍 《四世同堂》 15、 最大的牺牲是忍辱,最大的忍辱是预备反抗。 ——老舍 《骆驼祥子》 16、 生活是一种律动,须有光有影,有左有右,有晴有雨,趣味就在这变而不猛的曲折里,微微暗些,再明起来,则暗得有趣,而明乃更明。 ——老舍 17、 如果不随时注意观察,随时记下来,哪怕你走遍天下,还是什么也记不真确,什么东西也写不出。 ——老舍 18、 “看生命,领略生命,解释生命,你的作品才有生命。” ——老舍 19、 熟才能生巧。写过一遍,尽管不象样子,也会带来不少好处。不断地写作才会逐渐摸到文艺创作的底。字纸篓子是我的密友,常往它里面仍弃废稿,一定会有成功的那一天。 ——老舍 20、 一个诚实的车夫或工人一定强于一个贪官污吏 ——老舍 21、 苦人的懒是努力而落了空的自然结果,苦人 的耍刺儿含着一些公理。 ——老舍 《骆驼祥子》 22、 山洪巨浪冲破了石堤,毁灭了村庄,淹死了牛马,拔除了老树,而不能打碎了一点渣滓。 ——老舍 《四世同堂》 23、 侵略者要是肯承认别人也是人,也有人性,会发火,他就无法侵略了!日本人始终认为咱们都是狗,踢著打著都不哼一声的狗! ——老舍 《四世同堂》 24、 他的知识告诉他那最高的责任,他的体谅又逼著他去顾虑那最迫切的问题。他想起文天祥,史可法,和许多许多的民族英雄,同时也想起杜甫在流离中的诗歌。 ——老舍 《四世同堂》 25、 越是这样无可捉摸,她越感到一种可爱的苦痛。她会用幻想去补充她所缺乏的事实,而把仲石的身世、性格、能力等等都填满,把他製造成个最理想的青年。 ——老舍 《四世同堂》 26、 每条岭都是那么温柔,自山脚至岭顶长满了珍贵的树木,谁也不孤峰突起,盛气凌人。 ——老舍 《林海》 27、 愚蠢与残忍是这里的一些现象;所以愚蠢,所以残忍,却另有原因。 ——老舍 《骆驼祥子》 28、 一个人爱什么,就死在什么上 ——老舍 29、 文艺决不是我的浮桥,而是我的生命。 ——老舍 30、 烟酒又成了他的朋友。不吸烟怎能思索呢?不喝醉怎能停止住思索呢? ——老舍 《骆驼祥子》 31、 乱世的热闹来自迷信,愚人的安慰只有自欺。 ——老舍 《骆驼祥子》 32、 人把自己从野兽中提拔出,可是到现在人还把自己的同类驱逐到野兽里去。 ——老舍 《骆驼祥子》 33、 我怕,怕,怕家信中带来不好的消息,告诉我已是失去了根的花草。 ——老舍 《我的母亲》 34、 作家必须先胸有成竹地知道了人物的一切,而后设身处地的写出人物的话语来 ——老舍 35、 于是之靠着茶馆大门口 说了一句“改良改良,越改越凉!” ——老舍 《茶馆》 36、 苦人是容易死的,苦人死了是容易被忘掉的。 ——老舍 《骆驼祥子》 37、 旧的历史,带着它的诗、画,与君子小人,必须死!新的历史必须由血里产生出来! ——老舍 38、雨下给富人,也下给穷人,下给义人,也下给不义的人。其实,雨并不公道,因为下落在一个没有公道的世界上 ——老舍 《骆驼祥子》。 39、 生命是不容易得来的,也不能轻易地舍掉。 40、这世上真话本就不多,一位女子的脸红胜过一大段对白。 ——老舍 41、 人格一旦失去,想再恢复,比使死人复活的希望一样微小。 42、 没有民族风格的作品,是没有根的花,它不但在本乡本土活不下去,而且无论在哪里也活不下去。 43、 历史,带着它的诗、画,与君子小人,必须死!新的历史必须由血里产生出来! 44、 看生命,领略生命,声明生命,你的作品才有生命。 45、 一时的怒气往往使人的行为失于偏急。 46、 哲人的智慧,加上孩子的天真,或者就能成个好作家了。 47、 最伟大的牺牲是忍辱,最伟大的忍辱是反抗。 |