|

2026届广州市高三年级8月阶段训练 语 文一、阅读(72分) (一)阅读I(本题共5小题,19分) 阅读下面的文字,完成1~5题。 从“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”的传说算起,中国人喝茶已经有超过5000年的历史了。在对茶叶利用的漫长岁月里,人们起初主要把茶当作食品、药品来使用。国人认为“药食同源”,有着诸多益处的茶,当仁不让地被应用到日常饮食中。一开始,对茶多使用食物的处理方法,基本上就是把自己觉得好吃好喝的东西和茶放在一起混煮,最终连茶叶一起吃下去。三国《广雅》里记载:“荆巴间采茶作饼,成以米膏出之。若饮,先炙令色赤,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱、姜、桔子芼之。其饮醒酒,令人不眠。” 中唐时期,茶圣陆羽出世了。对于这种茶食混用的方法,茶圣很是鄙夷,他痛斥混煮出来的茶汤“斯沟渠间弃水耳”,味道就像下水道里的污水。公元780年他写了一部书,告诉大家煮茶的正确方法。从茶的产地、加工、器具、饮用方法,一直聊到茶历史、茶文化的方方面面,这就是世界上第一部茶文化专著《茶经》。茶中的真香被陆羽彻底发掘,一下子征服了世人,“越众饮而独高”。陆羽还详细列出了茶的器具和仪轨,“于是茶道大行,王公朝士无不饮者”。陆羽倡导的饮茶方法,通常被称为“煎茶法”,它和点茶法在饮用前,都要先将茶加工成末状。 不过,按宋人的标准,点茶可比煎茶高级多了! 唐代制茶方法相对简单,属于最原始的蒸青工艺。煎茶时茶中的苦涩物质很容易释放到茶汤中。宋代制茶工艺大幅提升。北宋初年,宋太宗就派人到福建北苑,接管了南唐的贡茶园,专门开始种植和加工只供皇家饮用的“龙团凤饼”。后来,丁谓、蔡襄、郑可简等士人先后参与到茶的制作中。士大夫有文化、有见识、有能力,也有人脉,他们一旦参与到农副产品的生产过程中,茶的标准、质量、创新、品牌、人群市场,一下子就都有所提升。茶制作工艺水平飞速发展,达到了前所未见的顶峰,点茶法由此出现。点茶的时候,通常先把粉末状的茶放在茶盏里,然后把壶拿到高处,壶嘴一歪,微微向下倾斜进行冲点。末茶和热水一起通过击打,形成浓厚的沫饽,随着茶汤一起吃下去。 皇室的重视加上士大夫阶层的参与推广,点茶文化迅速流传,很快渗透到社会各阶层的礼仪文化和日常生活中。 殿堂之上,茶从一种饮品上升为皇家恩宠的代表物品,皇帝经常以赐茶作为表彰臣子荣誉之事。只有在宋朝,茶才被赋予了如此之高的地位。皇帝在皇宫内院举办私宴,还会亲手给臣子点茶。 点茶是文人们休闲时的重要内容,和烧香、挂画、插花被共称为“四般闲事”。民间,茶已经成为每户人家不可或缺的日常必需品,“茶之为民用,等于米盐,不可一日无也。”开门七件事“柴米油盐酱醋茶”的概念也是这个时候形成的。皇帝、士大夫喝高级“团饼茶”加工的末茶,百姓则多喝普通“散茶”加工的末茶。许多和茶有关的礼仪也渐渐形成,比如客来敬茶、以茶作为聘礼等。在宋代,茶馆、茶坊、茶肆、茶楼、茶摊遍地都是。在开封、杭州等大城市,针对不同社会阶层的人群,开设相应的茶馆。 点茶法历唐、五代、宋、元、明五个朝代,覆盖唐、五代十国、宋、辽、金、西夏、吐蕃、高丽、日本等政权的疆域。今天,我们经常以“宋代点茶”来代称它,就是因为它在宋代达到了巅峰,宋代点茶是这种古老茶法中最具特色的代表。 点茶法的消亡大约在明中期。最主要的原因是宋明两代国力发生了变化。明代初年其实还在延续宋代的团饼贡茶制度,但因为团茶制作要消耗大量的人财物力,茶农不堪其苦。洪武二十四年(公元1391年),穷苦出身的朱元璋颁布了废团兴散的诏令,大大降低贡茶的标准:“岁贡上供茶,罢造龙团,听茶户惟采芽茶以进。”上行下效,在皇帝的提倡下,叶子状的散茶饮用开始兴起。 不过若说点茶法因为朱元璋的一纸诏令就立刻消亡了,还有些牵强。明代早期还有不少文人玩习末茶以为雅事。点茶法的最终衰落,茶叶制作工艺的发展也是主要原因。散茶自古就有,从茶食同饮开始已经存在了上千年,为何要等到唐煎、宋点各领风骚三百年后,直到明代才成为主流呢? 在明代以前,团饼茶是绝对的主流,散茶固然也好,但基本无人钻研。时兴散茶以后就不一样了,在皇帝的影响下,大家开始重视散茶的制作工艺发展。之前的古法制茶以蒸青为主,蒸汽杀青温度最高为100℃,许多高温才能产生的香气激发不出来,青草味较重,直接冲泡叶子茶饮用时口感发闷,体验弱于末茶。明代高温炒青开始流行,炒青的锅温在200℃以上,许多经高温激发出来的芳香物质得到释放,茶香变得高扬,且非常有穿透力。 炒青的出现,打开了中国人寻找茶叶多元体验的大门,中国人对于茶味、茶香的感知系统开始发生变化。制作工艺也由单一、纵深的探索,转为横向、多种工艺的尝试。不再局限于只用蒸青这种制作方法来衡量全国各产区的茶产,开始分门别类研究各个茶种的特殊性,并摸索与之匹配的制茶工艺。之后,绿茶、白茶、黄茶、青茶、红茶、黑茶六大类茶的加工工艺慢慢呈现、完善,并最终形成了品种香、地域香、工艺香、季节香、储藏香等综合的茶香系统。 炒青之后的散茶,让饮茶变得简易起来,使用热水简单地冲泡,就能得到一杯馨香可口的茶汤。由繁入简,由难转易,由精变博,点茶向泡茶的转变,不能简单地做出“进步或退步”的结论,让我们见仁见智吧。 (摘编自观合《点茶之书:一盏宋茶的技艺与美学》) 1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) A.中国人饮茶的历史可追溯至“神农尝百草”,当时的茶既是食品也是药品,体现了“药食同源”的观念。 B.唐代陆羽在其著作《茶经》中,主张先将茶叶加工成末状,这一做法与后来的“点茶法”是相同的。 C.北宋初年的“龙团凤饼”开始只是专门为皇家制作的贡茶,后经士大夫的参与,很快推广到各阶层。 D.明代的炒青工艺,利用高温有效地激发茶叶的芳香物质,使散茶冲泡的口感要优于之前的蒸青散茶。 2.下列对原文相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分) A.作者解释点茶法“高级”的原因时,重点比较了唐宋的制茶工艺对最终茶汤效果的决定性影响。 B.作者通过列举与茶有关的礼仪及不同阶层的茶馆,对点茶文化如何融入宋代的日常生活进行了说明。 C.文章介绍中国茶叶的六大品类以及相关茶香系统,意在论证炒青工艺的出现给茶业带来的深远影响。 D.文章按照时间顺序,阐述饮茶方式“煎茶→点茶→泡茶”的演变历程,勾勒出中国茶饮发展脉络。 3.根据原文和图片内容,在下面文段的横线处补写出恰当的语句,每处不超过5个字。(3分)

唐代以水煎茶,全部技巧集中在对 ① 的控制上。与之不同的是,点茶不仅讲究磨茶、择水、候汤,还要求有高超的击拂手法。点茶在宋代十分流行,尤其是 ② ,将茶道提升为一种极优雅的生活艺术,这从陆游《临安春雨初霁》“晴窗细乳戏分茶”一句中可以得知。《茶经》中,陆羽记录了煎茶法的二十四茶器,不过今天大多已不见于茶事之中。而宋代点茶法所用的器具,对后世影响深远。其中的执壶,是今天 ③ 所用茶壶的老祖宗。 4.作者阐述点茶法衰落的原因时,行文思路清晰严谨。请简要说明。(4分) 5.今天,行销世界的不少茶叶品牌,使用碎茶茶包的形式,让冲泡变得更为容易,让茶饮更为普及,但也有许多国人对此不屑一顾,认为这是茶文化的退步。你怎样看待这种茶饮形式的变化?请结合文本简要谈谈自己的看法。(6分) (二)阅读Ⅱ(本题共4小题,16分) 阅读下面的文字,完成6~9题。 文本一: 三年早知道 马烽 在去甄家庄的路上,我就在想:来罢这村里已经有四年了,村里有没有什么新的变化? 过了红豆庄,只见前边出现了一条新修的大水渠,有几个人在渠堰旁忙碌。我刚要上桥,忽然有个人向我高声叫道: “你是老马吧?好几年没见了。”说着朝我跑了过来。 这人有四十来岁,看起来有点面熟,可是一下子想不起来。他热情地和我握手。我问道:“这条渠是新修的吗?” “是啊,今天这是第一天放水。”他说。 我下了桥,听他对其余人说:“咱们再到东边去检查一下。我早就知道新渠……” “早就知道”这四个字,让我猛然想起来了,他是甄家庄农业社的赵满囤嘛! 赵满囤绰号叫“三年早知道”。腊月里卖的一种木版印的春牛图,因为上边附带印着三年的农历,俗称“三年早知道”。这人有点小聪明,好像他有先见之明,一切变化都在他意料之内。一件事情办好了,他总是说:“我早就知道能弄成!”事情办糟了,他又说:“我早就知道闹不好!”慢慢地,“早就知道”变成他的口头语了,因此人们就送了他那么个绰号。 “三年早知道”是全社最落后的社员,他做的那些事听起来,真叫人哭笑不得。 一开头社里分配他当饲养员,因为他对喂牲口有点经验。可是他对社里的牲口草不筛,料不煮,圈不扫,牲口瘦得皮包骨;对自家的牲口精草精料小灶饭,养得又肥又壮赛如虎。不到半年,社里撤了他的职,把他调去赶大车。谁知他趁着送公粮、跑运输的机会,捎带做起小买卖来了。后来让赵满囤参加田间劳动,但他碰到重活装肚疼,专门挑着做轻活。队里经常开会批评他,可是一点事也不济,大家都叫他“头痛社员”。 我来这里还没三天,就听人们讲了赵满囤好多这一类的事。特别是饲养员赵大叔,一提起赵满囤,总是生气地说:“幸亏社里就这么个奸猾鬼,要多有几个,非把江山搅乱不可。”后来我和赵满囤渐渐熟悉了,觉得这人并不像人们传说的那样坏,我曾经同他一块上地割过玉茭秆,他劳动起来劲头大,碰到玉茭秆上有一半穗小玉茭,他都要掰下来放在一起。他还爱说爱闹,常常和大家逗嘴开玩笑。 社长甄明山说:“这人过去是很落后,不过近半年,有不小进步。” 但是在我离开前,赵满囤又出问题了。 社里计划打五眼井。赵满囤对打井有点经验,因而担任打井技术指导,他把工作安排得头头是道。开始打井的第三天,遇到了流沙,派人回村来找赵满囤,全村都没找到。直到第二天天黑他才回来,说是到西山上贩枣子去来。这下可把人们气坏了,大家都批评他,你一言我一语。 社长甄明山说:“社里派你当技术员,这就说明社里对你很信任,可你扔下工作做小买卖去了。要知道打井停了两天,耽误多少人工?损失有多大?别人也照你这样,井还打不打?” 赵满囤蹲在桌子旁边,低着头一句话也不说。甄明山又说:“今夏天下雹子,把你那十亩好地打了,要在往年间,遭了这么重的灾,你能分到这么多粮?你七月间得了急病,社员们连夜淋着雨把你抬到医院里,吃药打针花下一百多,社里替你垫上了。大家为啥要这样关心你?因为你是农业社社员,是这个大家庭里的人。可是你脑子里有没有这个大家庭?” 赵满囤抬起头来,用湿润的眼睛向众人望了望,低声说道: “我知道我错了,我没有忘了农业社对我的好处,我也想把农业社搞好,可就是私心还在……我愿意受处分。” 第二天我就离开了甄家庄,赵满囤后来怎么样,我就不知道了。 我一路上想着赵满囤的那些事,不知不觉就到了甄家庄,只见村外新栽了许多柳树,打麦场上柴草堆积如山。 赵大叔看到我来了忙扔下手里的活,跑过来和我握手。我向他打听赵满囤。 “他如今是社里的水利委员,干得满不错。你没想到吧?我也没想到。” 我说:“那回因为上西山贩枣的事,后来怎么样了?” 他说:“那天晚上批评他以后,第二天天不明就到井上去了。这家伙,真有两下子,很快就把流沙治住了。” 吃完晚饭,我去找赵满囤,他还没有回来。他老婆胡凤英说:“这几天正忙着浇地,丰收渠今天第一次放水。自当了水利委员,地里倒是有水了,家里水瓮却经常是干的。”她还说,满囤和以前大不一样了,脑子里常盘算社里的问题,有时候为了水利上的事,半夜半夜睡不着,他还想争取入党哩! 等了有一个多钟头,赵满囤还没有回来,我便和社长甄明山一块去地里看看。 一路上我们边走边谈,听到水渠那边传来争吵。只见赵满囤站在闸口旁大声说:“不行,赶快弄开,我早就知道你们要捣鬼。”一个老汉说:“黑天半夜怕什么!红星社不会有人来。”赵满囤说:“咱们忙着浇地,人家红星社还不一样?打个颠倒你乐意不?” 我们跑过去一问,才知道是两个社员为了多浇地,偷偷把红星社的水闸堵了一半。 赵满囤和甄明山说他打算明年再修两条支渠,这样全社百分之七十的土地就都能浇上水了。另外还计划在渠堰上植两行乌柳,既巩固了堤堰,每年又能收割大批编筐子的柳条。他说:“我估计了一下,一年至少能收割三万五千斤柳条,一斤按二分五算,总共就是八百七十多元,能顶两千多斤粗粮啊!”这个理家过日子的能手,如今处处都为大家庭打算了。 夜已经深了,但野外到处闪烁着灯火。“哗哗哗”的流水声,夹着拖拉机马达的吼声,好像是雄壮的交响曲。赵满囤忽然回过头来问我道:“老马,你看咱们这里变了吧?”我说:“大变了。”我觉得不只是生活变了,最重要的是人变了。 他说:“我早就知道要变的。你过三年再来看。” 我说:“我早就知道你是个‘三年早知道’!” 他和社长都笑了。 1957年11月于太原 (有删改) 文本二: 《三年早知道》的写作经过(节选) 马烽 这篇小说,基本上是按真人真事写的,或者说是在真人真事的基础上加工写成的。这是我比较熟悉的一个村子里的事情。 从前这是一个十分穷困的村子,可是在合作化之后几年工夫,村子大变了,土地改良了,老牛破车变成了拖拉机,社员们的生活水平也在不断提高……。我恨不得马上把这些新的变化写出来,可是细细一想,觉得只是写一些生产上和生活上的变化意思不大。因为这是谁都可以看到的,谁都可以感觉到的。后来我确定通过一个具体的人来写这巨大的变化,我选择了赵满囤作为主人公,基本上是依据真人真事写的,虽然他不姓赵,也不叫满囤。 (发表于1959年。有删改) 6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是(3分) A.文本一开头写“我”回甄家庄时最先遇到的是赵满囤,却“想不起来”了,表明他并没有给“我”留下深刻印象。 B.文本一写胡凤英抱怨“家里水瓮却经常是干的”,主要是为了表达对丈夫赵满囤担任水利委员却不顾家庭的不满。 C.文本一采用第一人称“我”的有限视角展开叙述,通过“我”的见闻和回忆串联情节,使赵满囤的形象更真实自然。 D.从文本二中马烽对《三年早知道》创作经过的回顾可以知道,这是一部纪实作品,真实地记录了当年的真人真事。 7.关于“打井贩枣”这一情节,下列说法不正确的一项是(3分) A.甄明山才肯定了赵满囤“近半年,有不小进步”,接着就发生了赵满囤丢下打井工作外出贩枣的事件,表明人的转变并非一蹴而就的。 B.甄明山对赵满囤的批评,使用了一连串的问句,有设问,也有反问,通过事实引发赵满囤对自身错误的深刻反思,教育方法高明。 C.被批评教育后,赵满囤“第二天天不明就到井上”,“很快治住流沙”,用实际行动弥补过失,表明他技术过硬,更体现了他真心改过。 D.作者将“打井贩枣”这一情节安排在“我”离开甄家庄的前夜,为后文“我”重返甄家庄埋下伏笔,使回忆与现实巧妙地连接起来。 8.文本一中“我早就知道新渠……”这个句子,在文中有多重作用?请简要分析。(4分) 9.文本二作者在回忆创作经过时指出:“我确定通过一个具体的人来写这巨大的变化。”请谈谈文本一的创作是如何体现作者这一设想的。(6分) (三)阅读Ⅲ(本小题共5小题,22分) 阅读下面的文言文,完成10~14题。 材料一: 伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下,心悲,乃援琴而鼓之。初为《霖雨》之操,更造《崩山》之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。伯牙乃舍琴而叹曰:“善哉,善哉,子之听!夫志想象犹吾心也。吾于何逃声哉?” (节选自《列子·汤问》) 材料二: 鲍叔死,管仲举上衽而哭之,泣下如雨。从者曰:“非君父子也,此亦有说乎?”管仲曰:“非夫子所知也。吾尝与鲍子负贩①于南阳,吾三辱于市,鲍子不以我为怯,知我之欲有所明也;鲍子尝与我有所说王者,而三不见听,鲍子不以我为不肖,知我之不遇明君也;鲍子尝与我临财分货,吾自取多者三,鲍子不以我为贪,知我之不足于财也。生我者父母,知我者鲍子也。士为知己者死,而况为之哀乎?” (节选自刘向《说苑·复恩》) 材料三: 豫让者,晋人也,故尝事范氏及中行氏,而无所知名。去而事智伯,智伯甚尊宠之。及智伯伐赵襄子,赵襄子与韩、魏合谋灭智伯,灭智伯之后而三分其地。豫让遁逃山中,曰:“嗟乎!士为知己者死,女为说己者容。今智伯知我,我必为报雠而死,以报智伯,则吾魂魄不愧矣。”乃变名姓为刑人,入宫涂厕,中挟匕首,欲以刺襄子。襄子如厕,心动,执问涂厕之刑人,则豫让,内持刀兵,曰:“欲为智伯报仇!”左右欲诛之。襄子曰:“彼义人也,吾谨避之耳。且智伯亡无后,而其臣欲为报仇,此天下之贤人也。”卒释去之。后豫让伏剑自杀。死之日,赵国志士闻之,皆为涕泣。 (节选自司马迁《史记·刺客列传》) 材料四: 韩子云:非知之难,处知者实难。悲夫士以遇知已而名著亦有得知已而遂至行亏名辱者可不惧哉! 余观穆生在楚,以未设醴②而去,未尝不怪其恝然径行,负畴昔知遇之意;及见后世君子,处乡里之间,其才气学识卓然异乎众人,一旦受当事之知,遂心驰势利,变刚正之操,以事媚悦,所求未获,已为天下所非笑;然后知古人不屈道以徇私者,乃善处交游以全人已之美也。君子上交不谄,下交不渎,是故天子有不召之臣,王侯有不屈之士,将军得揖客③而身益重。如使受知者皆谗谄而谀,希迎意旨,图旦夕之安而忘其所有事,卒使世之论者谓下无可取之实,而上无知人之明,此岂遇合中之美事哉? (节选自刘开《知己说》) [注]①负贩:担货贩卖。②醴:甜酒。楚元王很尊敬穆生,每次设宴,特地为穆生准备甜酒。到楚王戊即位后,就渐渐忘记给穆生准备甜酒了。③揖客:指只行揖礼而不下拜的客人,意为与主人平等。 10.材料四画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) 悲夫A士以遇知己B而名著C亦有得D知己E而遂至行F亏名辱者G可不惧哉! 11.下列对材料中的加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) A.卒,突然,与《孔雀东南飞》中“磐石方且厚,可以卒千年”的“卒”意思不同。 B.下,落下,与《劝学》中“上食埃土,下饮黄泉”的“下”用法和意思均不相同。 C.之,的,与《烛之武退秦师》中“何厌之有”的“之”用法和意思均相同。 D.希,迎合,与《陈情表》中“岂敢盘桓,有所希冀”的“希”意思不同。 12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分) A.钟子期对伯牙所奏音乐的理解符合伯牙的内心,因此伯牙赞赏他的音乐欣赏力。 B.管仲列举自己在与鲍叔交往过程中得其理解的旧事,解释为鲍叔之死哀痛的原因。 C.豫让在智伯死后行刺襄子,以图智伯报仇,失败后他选择自杀,以死报知己。 D.穆生因楚王戊忘记准备甜酒而离开楚国,刘开对穆生的做法始终持理解的态度。 13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分) (1)鲍子尝与我有所说王者,而三不见听,鲍子不以我为不肖,知我之不遇明君也。 (2)然后知古人不屈道以徇私者,乃善处交游以全人己之美也。 14.孟子认为“人之相知,贵在知心”。请结合四则材料,概括知己之交中的“知心”分别体现在哪些方面。(5分) (四)阅读Ⅳ(本题共2小题,9分) 阅读下面这首宋诗,完成15~16题。 秋夜独酌 黄公度 溪山态足身无事,天地功深岁有秋。 投老相从管城子①,平生得意醉乡侯。 卷帘清坐月排闼,横笛谁家风满楼。 可是离人更遗物②,自缘身世两无求。 [注]①管城子:毛笔的代称。②离人、遗物:出自《庄子·田子方》“向者先生形体掘如槁木,似遗物离人而立于独也”。 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) A.首联“岁有秋”强调岁月流转、人生短暂,蕴含诗人及时行乐、消极避世之感。 B.颔联借“管城子”“醉乡侯”描述诗人到老以笔墨为伴,饮酒自得的生活状态。 C.尾联上句运用典故“离人”“遗物”,表现自己脱离俗世、舍弃万物的超然。 D.整首诗采用清新自然的语言来书写诗人对自然、对人生的领悟,词浅而意深。 16.本诗颈联与《琵琶行》中“岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听”中的意象“笛”,作用有何不同?请简要分析。(6分) (五)名篇名句默写(本题共1小题,6分) 17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分) (1)班会课上,李老师指出治学要尊重客观事实,须亲身参与,并引用苏轼《石钟山记》中的“ , ”两句,批评了主观猜测的轻率做法。 (2)中华民族从来不缺少舍身为国、视死如归的人,如高《燕歌行并序》中的“ , ”两句描写了浴血奋战、不为功名只为保家卫国的战士形象。 (3)与右图内容相契合的古诗文名句,可以是:“ , ”。

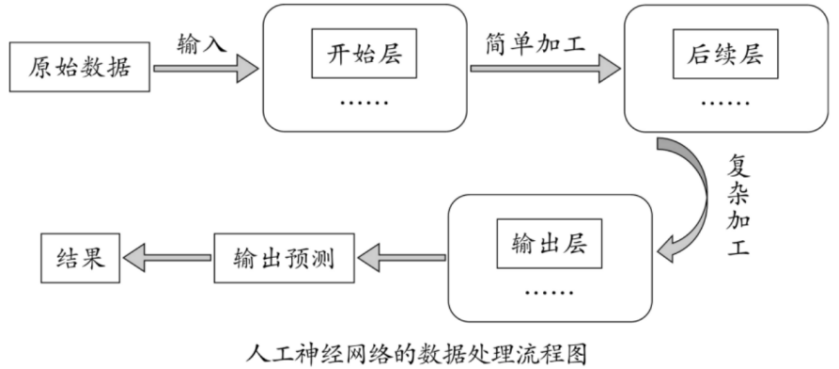

二、语言文字运用(本题共5小题,18分) 阅读下面的文字,完成18~22题。 人脸解锁、自动驾驶、智能摄像头……在我们的生活中,人工智能( )。那么人工智能背后名为“深度学习”的关键技术,你了解吗?深度学习是一种机器学习方法,科学家通过构建人工神经网络,使机器实现对人类大脑神经系统的网络结构和学习机制的模仿,让机器拥有类似人类的学习能力。 “深度学习”就像传话游戏:给人工神经网络输入数据,数据在人工神经网络中层层传递,就像一个人把看到的照片描述给没有看过的人,然后逐个传递,由最后的人来判断究竟是什么东西,也就是让人工智能学会通过特征对数据进行判断。①深度学习最大的特点是,②分层提取特征,③通过组合低级特征合成高级特征,④再进行预测和判断。⑤人脑神经系统认识和判断事物的过程与这种方法是类似的,⑥有利于发挥机器的数据与计算优势,⑦降低人类的干扰,⑧提高预测准确性。

“深度学习”也存在不安全性。下面是个典型案例:研究者制作了雪山和狗的对比图,先让计算机和人看雪山,二者都能准确判定为雪山;当在图片上添加一点干扰信息后, 。这个案例说明,尽管机器通过“深度学习”能够像人类那样区分雪山和狗,但实际上它既不认识狗,也不认识雪山。为什么会这样呢?关键问题是——什么叫做狗?我们怎么定义一只狗?人类是通过视觉看狗的外形来判定所看到的是狗,但问题是什么是狗的外形?为什么人类的视觉能够在千变万化的外形里确定它是狗?而且有时把狗挡住了,即使遮挡了很多,人仍认识它。人类的视觉是怎么解决这个问题的?我们无从得知。在这一点上,机器与人无法相比。 18.填入文中括号内的词语,不恰当的一项是(3分) A.无处不在 B.大放异彩 C.无所不能 D.无孔不入 19.文中第二段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密。可少量增删词语,不得改变原意。(4分) 20.下列填入文中横线处的句子,衔接最恰当的一项是(3分) A.计算机将雪山看成了一条狗,但人看雪山仍然还是雪山 B.雪山在计算机看来成了一条狗,但在人眼中仍然还是雪山 C.人看雪山仍然还是雪山,计算机却会将雪山看成一条狗 D.雪山在人眼中仍然还是雪山,但在计算机看来却成了一条狗 21.学校科技节上,文佳同学在“深度学习”科普宣传海报上选用了“人工神经网络的数据处理流程图”,请添加一段话,对流程图进行说明。要求内容全面,语言连贯,不超过70个字。(4分) 22.文中画波浪线的句子多处使用问号,有什么表达效果?请简要分析。(4分) 三、作文(60分) 23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分) “哗哗哗”的流水声,夹着拖拉机马达的吼声,好像是雄壮的交响曲。 ——马烽《三年早知道》 风拂大地,麦浪翻滚;机器轰鸣,昼夜不息;仪表运转,数字跳动……在奋进中国的脚步里,劳动和奋斗始终是最强音。 ——《人民日报·光荣属于每一个挺膺担当的奋斗者》 以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章 要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

|